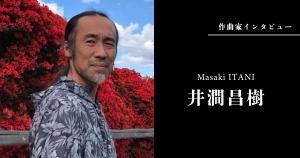

1980年生まれ。大阪教育大学芸術専攻音楽コースを卒業後、同大学大学院を修了。澤田博氏、北川文雄氏に師事し、現代音楽・吹奏楽・舞台音楽を中心に創作活動を続けています。2008年、全日本吹奏楽コンクール課題曲として《火の断章》が採用され、一躍注目の存在に。この作品をきっかけに、吹奏楽の分野で広く知られるようになり、以降は作品出版や録音、作曲講習や審査員、客演指揮など幅広く活躍しています。

学生時代はロックやメタルにも親しみ、大学では一日中ピアノを弾いて過ごすことも多かったそうです。意外にも自身は吹奏楽部の経験がなく、大学院修了間際に書き上げた《火の断章》が、いきなり吹奏楽界へのデビュー作となったという異例の経歴の持ち主。そのため、「なぜこんな名作が生まれたのか」と、多くの吹奏楽ファンや演奏者の興味を引いてきました。

この記事では、井澗氏の魅力とフォスターミュージックで人気の楽曲を一挙に紹介します。

井澗昌樹 最新刊

タンゴ・エゾティコ – アイム・ゴーン、ヒー・ルーゼズ・ミー[クラリネット4重奏・サクソフォン4重奏]

名阪クラリネットカルテット委嘱作品(2025年3月4日初演/名古屋・電気文化会館ザ・コンサートホール)

クラリネット奏者・橋本眞介氏の「エキゾチックな曲を」というリクエストから生まれたこの作品。

“エキゾチック”とは何か──それは人それぞれに違う、異国へのまなざし。特定の地域を指す言葉ではないけれど、どこか遠く、憧れの混じる土地を想像させる響きや、昭和歌謡に多く登場した“エキゾチック”な音楽からインスピレーションを得て作曲されました。

舞台は、いつかの異国。

女は何も言わず去り、男はしばらくしてからようやくそれを理解する――。

別れのすれ違い、その喪失の温度差は、時代も文化も越えて共通の痛みなのかもしれません。情熱と切なさを秘めた異国情緒。ノスタルジックなメロディと濃密なタンゴのリズムが交差する一曲です。

- 演奏形態:

- クラリネット4重奏(Bb Cl. 1/Bb Cl. 2/Bb Cl. 3/Bs.Cl./Cajon )

- サクソフォン4重奏(S.sax./A.sax./T.sax./B.sax./Cajon )

- グレード: 4

- 演奏時間: 5分0秒

- 出版: フォスターミュージック(FME-0642)

- 発売日: 2025/03/13

吹奏楽作品

各作品には井澗氏ならではの物語性や詩的なメッセージが込められ、音楽と言葉をリンクさせて心象風景を伝えようとしている様子がうかがえます。また、身近なエピソードやイメージを巧みに音に転化するなど、沸き起こるモヤモヤとした感情や日常のなにげない出来事を音楽でファンタジックに表現するセンスが光ります。

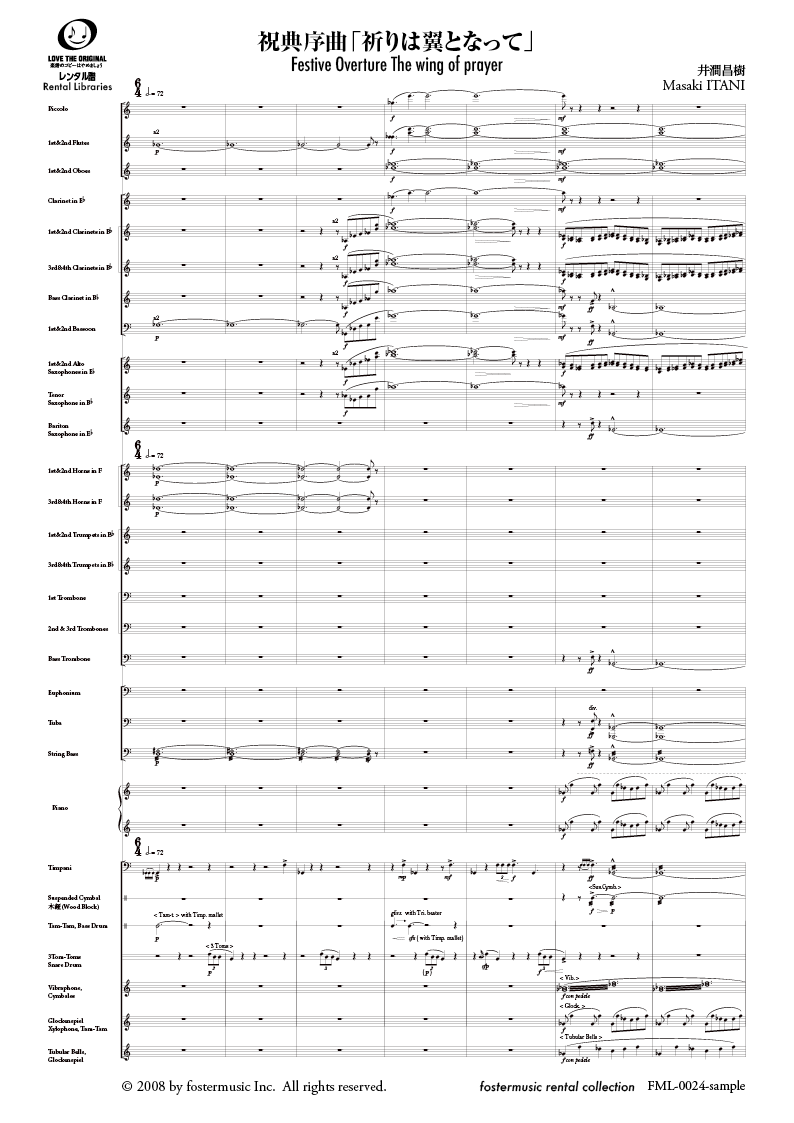

祝典序曲「祈りは翼となって」[大編成]

作品紹介で、「あふれる思いは言葉となり、言葉は祈りとなる」と記されています。

この作品は、そんな“祈り”の力が空へと羽ばたいていくイメージを、祝典的なサウンドの中に込めた序曲です。宗教性に縛られることなく、すべての人が心の中に持つ根源的な欲求や願いとしての「祈り」を、音楽という形で昇華させた一曲。

金管楽器の温かく柔らかな祈りのコラールではじまり、祈りが広がり地球を包み込むようなクライマックスまで、さまざまな形の祈りが現れます。中盤には、日本の祭りを思い起こさせるような荒ぶるメロディーも。静と動、内省と高揚を織り交ぜながら、聴く人の心を解き放つように展開されます。

あなたの「祈り」が音楽に乗って、どこまでも羽ばたく感覚をぜひ味わってください。

- 演奏形態: 吹奏楽大編成(44パート)

- グレード: 4

- 演奏時間: 9分33秒

- 出版: フォスターミュージック(FML-0024)

- 発売日: 2009/01/27

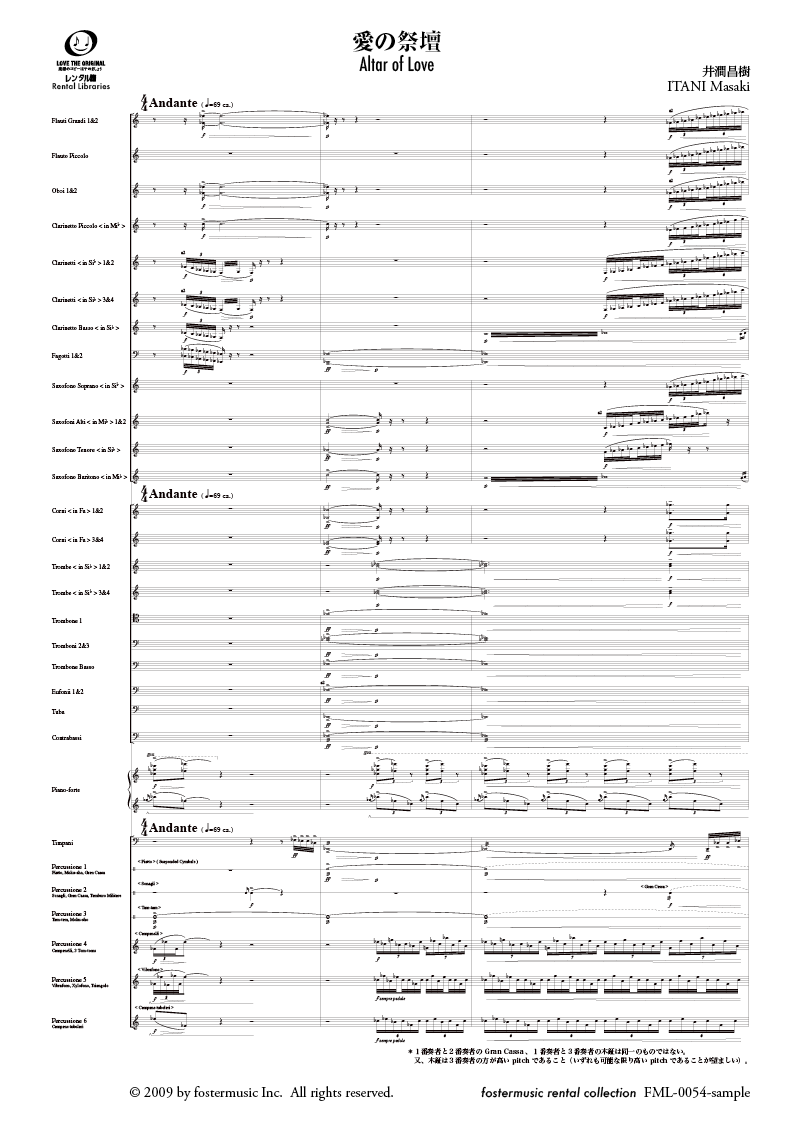

愛の祭壇[大編成]

心が砕ける音は、いつだってほんの少し遅れて聞こえてくる

この曲は、砕け散った想いへのレクイエム。切なさを感じさせるひとつの旋律が、さまざまな形で繰り返し現れては消え、失われたものの記憶と、その余韻に揺れる心を描いた作品です。すでに過ぎ去った瞬間なのに、なぜかそこに残る「白い残り香」。失ってから気づく同仕様もない喪失感が音の中にそっと息づいています。

中盤では一気呵成にテンポアップし、激情があふれ出すような主題が現れ、最後は下降形の音階に導かれながら胸を引き裂くような大音響で終わります。

- 演奏形態: 吹奏楽大編成(41パート)

- グレード: 4+

- 演奏時間: 9分2秒

- 出版: フォスターミュージック(FML-0054)

- 発売日: 2010/02/22

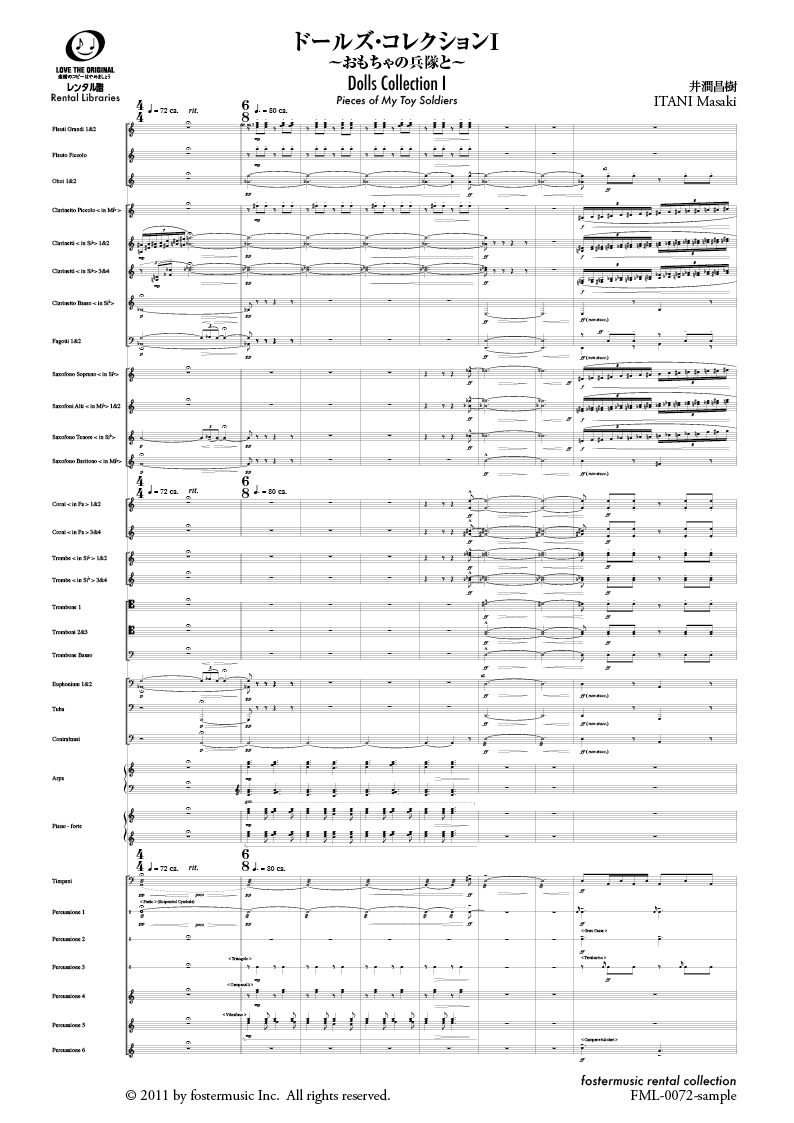

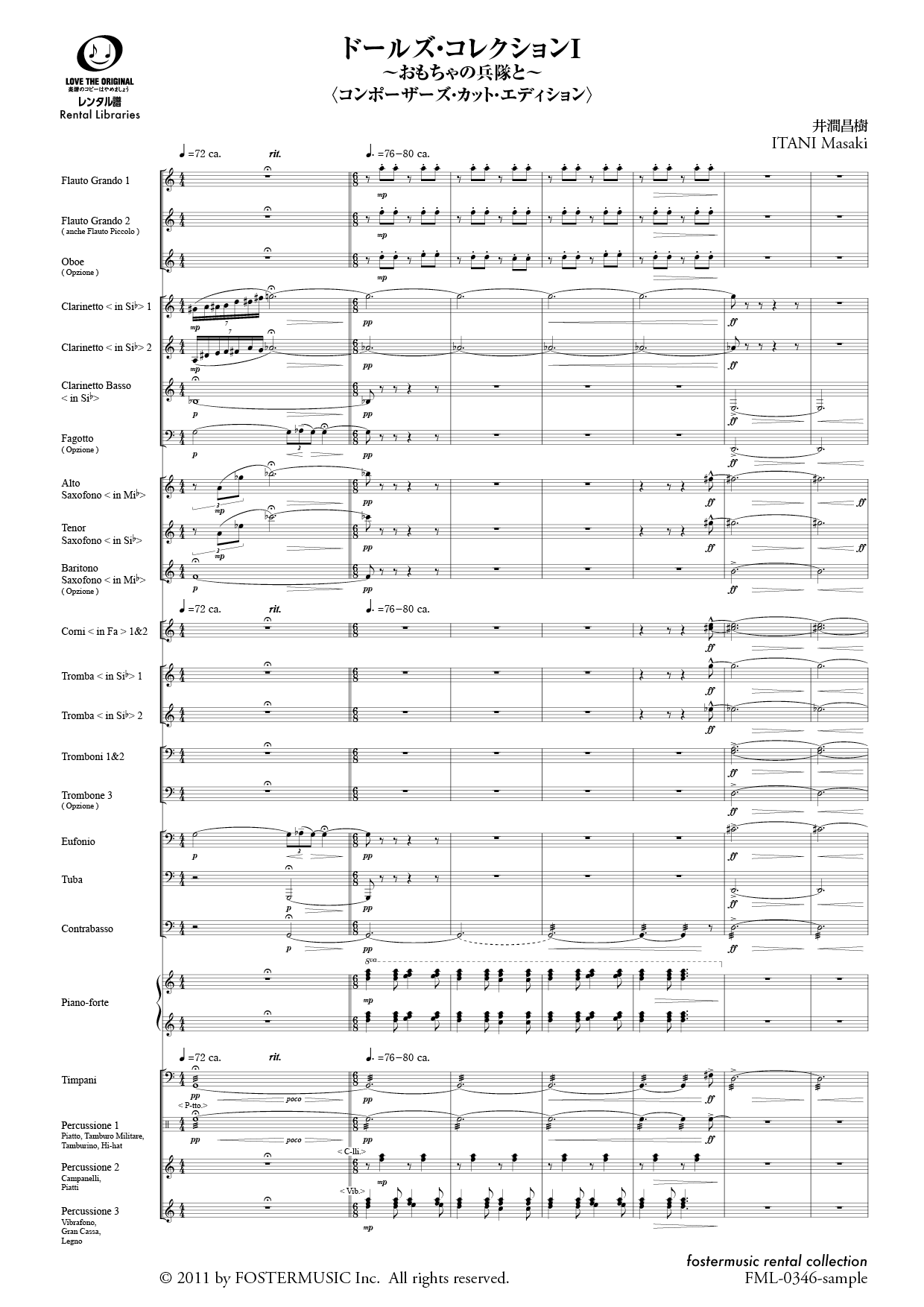

ドールズ・コレクション I ~おもちゃの兵隊と[大編成/小編成]

電車の中で、ウサギのぬいぐるみの手が取れてしまったとき、生き物がケガをしたかのように「病院へ連れて行ってあげて」と語った小さな子。その言葉がインスピレーションとなり、子どもが感じている無機質なものへの生命感を曲にしたと井澗昌樹が語っています。

そんな微笑ましいかわいらしさとともに、どこか不思議の世界を思い起こさせるメロディーの序盤、力強い魔法を思わせる中盤を経て、優しく穏やかな終章へ。カタカタと動くおもちゃが今にも止まりそうになるような旋律の後、テンポアップしてのフィナーレで締めくくられます。

誰もが子どものころに持っていた、確かな感情と命の気配。大人になるにつれ、それらを“虚構”と割り切り、豊かな想像力も、心を動かした記憶も遠くなってしまう。指の間からこぼれ落ちていってしまうような儚さを描いた一曲

改訂版は全日本吹奏楽コンクール小編成部門を想定して再構成されており、少人数でも作品の世界観を存分に表現できます。

- 演奏形態: 吹奏楽大編成(42パート)

- グレード: 4+

- 演奏時間: 8分30秒

- 出版: フォスターミュージック(FML-0072)

- 発売日: 2011/04/27

- 演奏形態: 吹奏楽小編成(19 – 24パート)

- グレード: 4

- 演奏時間: 8分25秒

- 出版: フォスターミュージック(FML-0346)

- 発売日: 2024/02/28

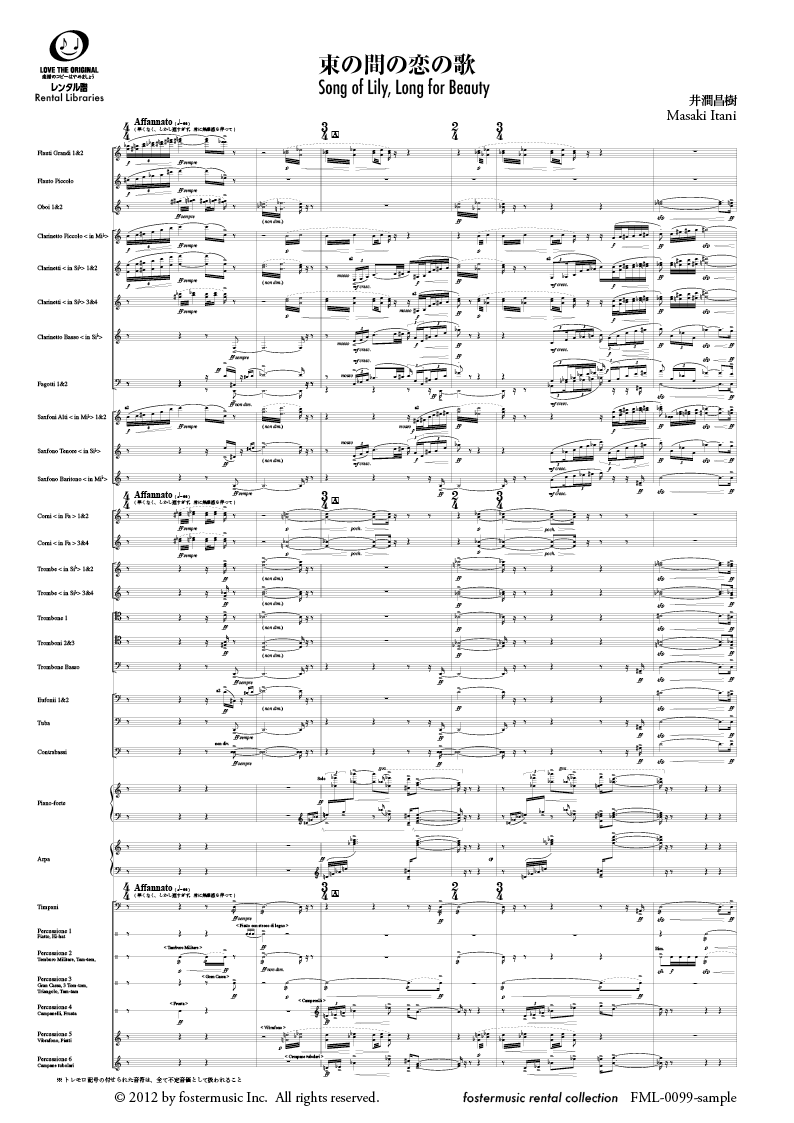

束の間の恋の歌[大編成]

《愛の祭壇》が終わりに寄り添う“レクイエム”なら、この《束の間の恋の歌》は、始まりに捧げる“賛歌”なのかもしれません。恋とは、誰かを求めること── しかし、井澗氏は「しなだれる束縛から脱離しようとする強烈な欲求、そのものに人は恋をするもの」と記しています。

むしろ、強すぎる想いほど長くは続かず、やがて穏やかな愛へと変わっていく。そんな、心の高ぶりと揺れを音にしたこの作品には、どこか懐かしくも新しい切なさが漂います。曲中には、“移ろいゆく時間”への戸惑いや憧れ、そして過ぎ去るからこそ美しいものへの敬意が込められています。一瞬にして過去になってしまう景色を、音でそっと抱きしめるような一曲です。

演奏には高い集中力と表現力が求められますが、音楽としての手応えは格別。情熱と静けさのあわいを表現できる、成熟したバンドにふさわしい作品です。

- 演奏形態: 吹奏楽大編成(43パート)

- グレード: 5

- 演奏時間: 8分5秒

- 出版: フォスターミュージック(FML-0099)

- 発売日: 2013/03/19

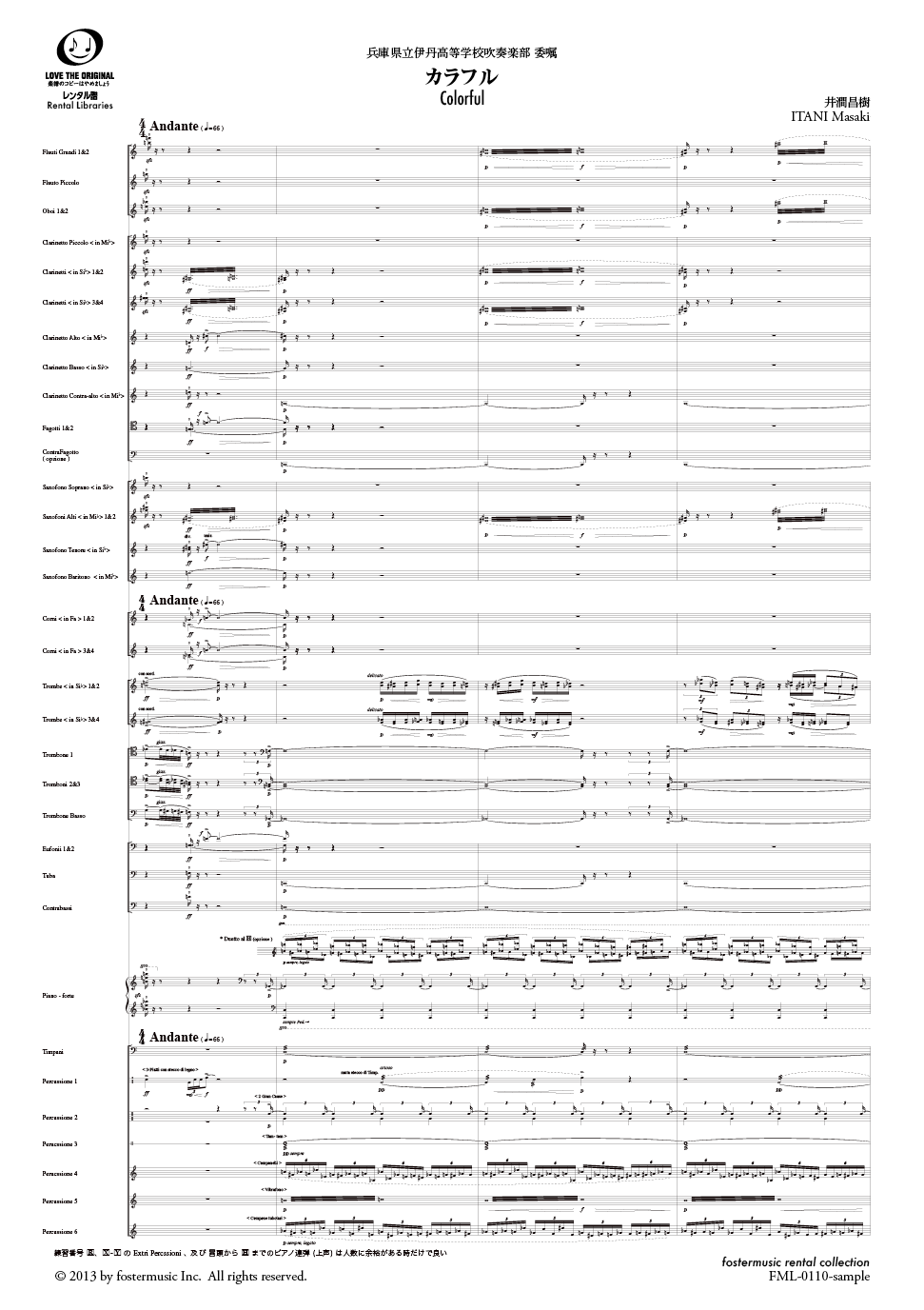

カラフル[大編成]

兵庫県立伊丹高等学校吹奏楽部委嘱作品(第90回定期演奏会初演)

《21世紀の吹奏楽》第16回「響宴」入選作品

人の心は、ひとつの色では語れない。美しさへの憧れ、後悔、怒り、やさしさ、戸惑い――相反する無数の感情が、ときに苦しくなるほど胸を締めつけてくる。それでも私たちは、その混ざり合った思いを携えて生きている。《カラフル》は、そんな“感情のグラデーション”を音で描いた作品です。

高校生のフレッシュな演奏から立ち上る「真っ白な意思の結晶」。“白”とは色がないのではなく、すべての色を均等に含んでいる状態――つまり、まだ何色にも染まっていない「未分なカラフル」。彼ら彼女らの未来の色合いに思いを馳せながら作曲されました。

多くの想い(色)を心に抱える青春の苦しみと喜びを表した名曲。思春期のように一筋縄ではいかない繊細さと濃密を含み、高いアンサンブル力が求められますが、音楽に真摯に向き合うバンドにとって、大きな手応えと深い表現の喜びを与えてくれるでしょう。

- 演奏形態: 吹奏楽大編成(45 – 46パート)

- グレード: 4

- 演奏時間: 8分30秒

- 出版: フォスターミュージック(FML-0110)

- 発売日: 2013/05/15

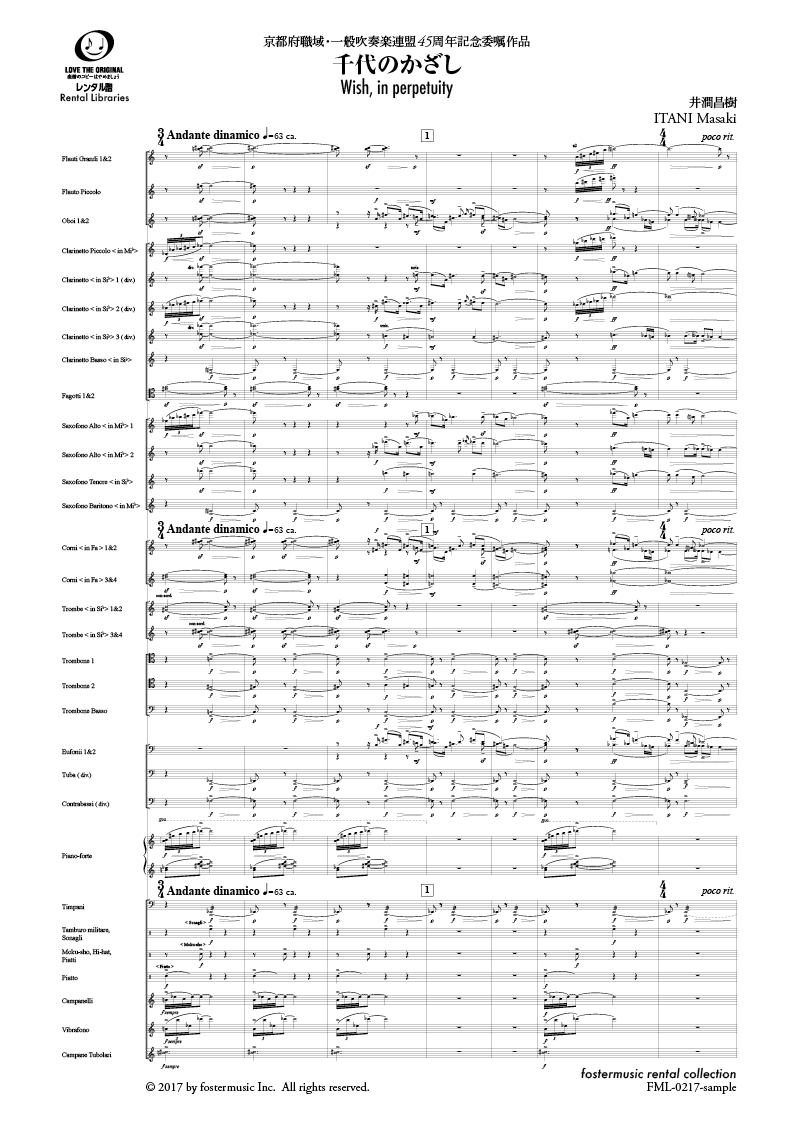

千代のかざし[大編成]

―― 色々に さかへて匂へ 桜花 我君々の 千代のかざしに ――

「かざし」とは、かつて髪や冠に植物を挿して身にまとった風習。それは、花の命の力を自身に取り込むための、呪術的でありながら美しい祈りの行為でもありました。

《千代のかざし》は、そんな遠い時代の祈りや情景に想いを重ねながら、現代の私たちにも通じる“いのちの華やぎ”を描いた作品です。タイトルは、鎌倉〜南北朝期に編まれた四鏡(しきょう)のひとつ「増鏡(ますかがみ)」に登場する一首から引用されたもの。「君」とは、かつて帝を指す言葉でしたが、今この作品の中では、あらゆる命を持つ“あなた”へと広く開かれています。

桜が咲き誇るように、どうかその命も、心も、千代にわたって華やかでありますように、淡く、そして凛とした祈りが込められた一曲です。

- 演奏形態: 吹奏楽大編成(43パート)

- グレード: 4

- 演奏時間: 9分56秒

- 出版: フォスターミュージック(FML-0217)

- 発売日: 2018/03/22

四鏡(しきょう)とは?

平安〜鎌倉・南北朝時代に書かれた、歴代天皇や貴族の政治・文化の様子を記した、鏡物(かがみもの)と呼ばれる歴史文学作品。“鏡”という名のとおり、過去の出来事を映し出す書物として、後世に伝える目的で書かれました。「増鏡」はその最終巻にあたり、1180年(治承4年)の後鳥羽天皇誕生から1333年(元弘3年/正慶2年)の後醍醐天皇の隠岐からの帰還までの公家社会と王朝文化が美しい和文体で描かれています。学校では高校国語(古典B)や日本史Bに登場します。

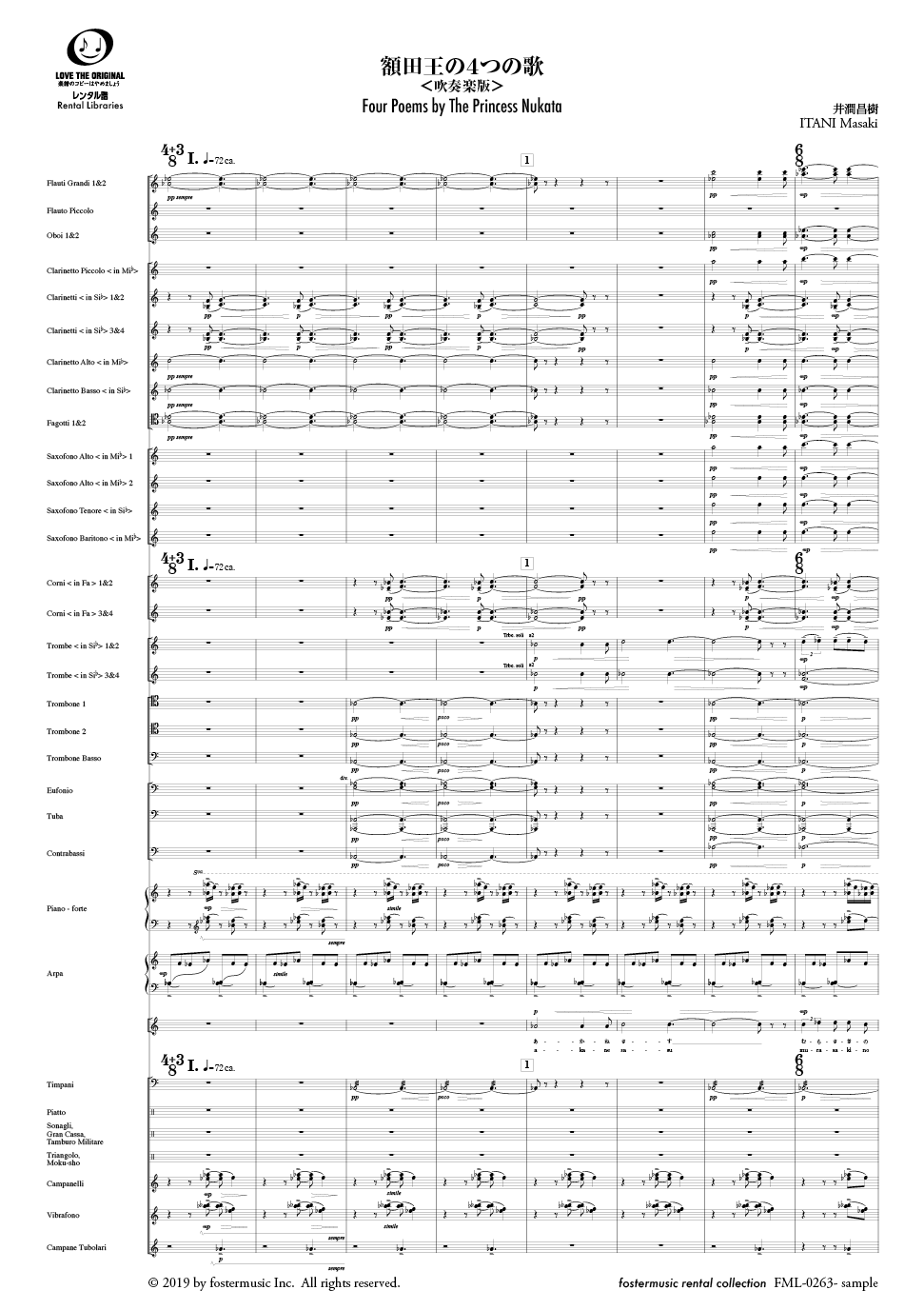

額田王の4つの歌[大編成]

日本最古の歌集『万葉集』。そこには、千年以上も前の人々の声が、今なお生きた言葉として息づいています。《額田王の4つの歌》は、その中から飛鳥時代を代表する女流歌人・額田王の和歌四首を取り上げた作品です。

額田王は天武天皇(大海人皇子)の妃でありながら、後にその兄・天智天皇(中大兄皇子)の後宮にも迎えられた人物。

その複雑な宮廷関係を背景に、歌に託された想いは、現代人の想像を超える濃密さと緊張感を孕んでいます。

1〜3はいずれも恋の歌ながら、相手はそれぞれ異なり、とりわけ1は元夫である大海人皇子への想いを詠んだもの。公の場で袖を振る行為の重みを思えば、人目を忍ぶ恋以上の切実さが感じられます。4は、航海の出立を前にした高揚と決意を詠った名歌。満ちてゆく潮、輝く月、そのすべてが背中を押してくれるような情景が浮かびます。

この作品には、吹奏楽版と女声合唱(あるいは独唱)を伴う版の二種のスコアが用意されています。吹奏楽版では、歌唱は参考表示とされ、器楽作品としての完成度を重視、合唱/独唱版では、より古典の響きと詩情をダイレクトに伝えることができます。

悠久の時を越えて、なお心を揺さぶる古代の詩と音楽。国語や歴史と連動させながら音楽以外の教養も深めてくれる作品です。

- 演奏形態: 吹奏楽大編成(43 – 44パート)

- グレード: 4

- 演奏時間: 7分27秒

- 出版: フォスターミュージック(FML-0263)

- 発売日: 2020/02/12

額田王は、中学歴史や高校日本史で必ず学ぶ、天武天皇(大海人皇子)と天智天皇(中大兄皇子)に深く関わる重要人物。中学国語や高校古典にもしばしば登場しますね。歌の背景として、この兄弟間の緊張関係や壬申の乱(672年)前後の動きと連動させると、文学作品が歴史の“人間ドラマ”として立体的に見えてきます。

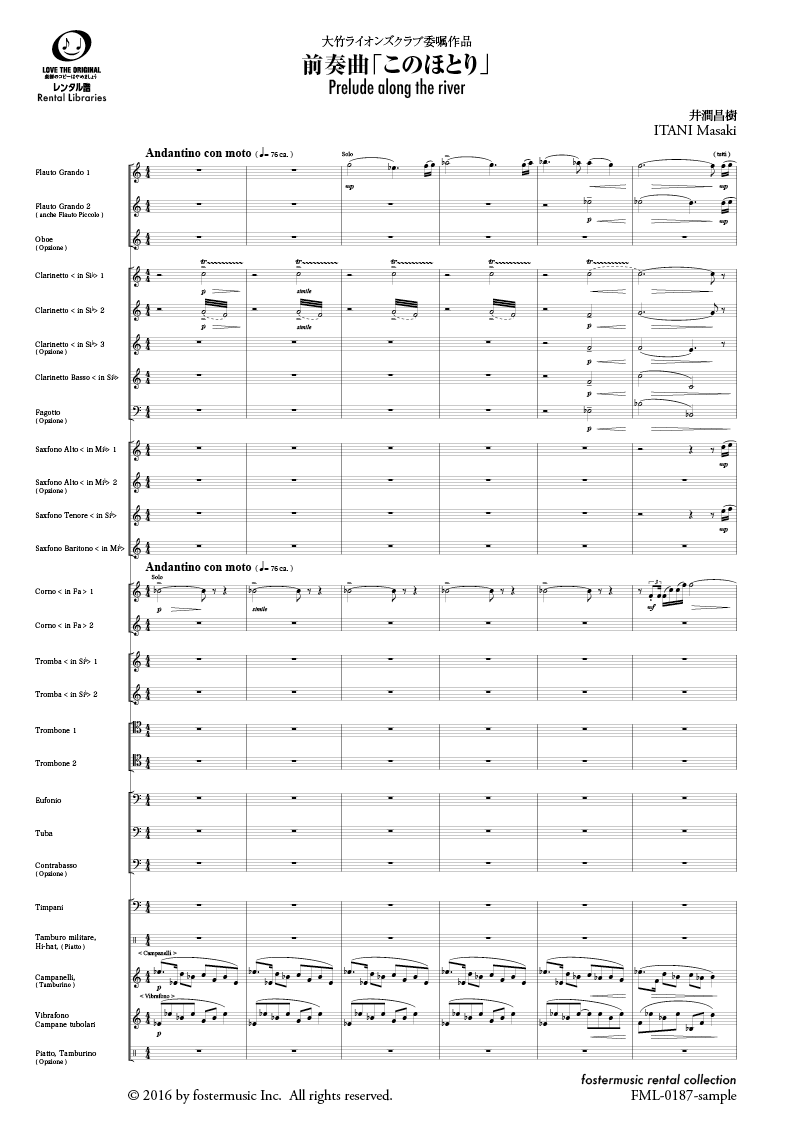

前奏曲「このほとり」[小編成]

大竹ライオンズクラブ委嘱作品

初演:2015年2月15日|大竹市民吹奏楽クラブ

大竹市は山口県との境に位置する広島県南西部の市で、その県境を流れる小瀬川(おぜがわ)は、藩政時代には安芸(広島)側で木野川(このがわ)と呼ばれており、タイトルの「この」とは、連体詞ではなく木野川のことを表しています。長州戦争の舞台にもなった歴史を持つこの川辺には、争いの記憶とは対照的に、穏やかで温かな時間が静かに流れています。

この作品は、川のほとりに立ち、過去と現在、そして人と自然のつながりに想いを馳せるようにして生まれた作品です。

「自然を美しいと評することにどこかおこがましさを感じる」と語りつつも、「今、この瞬間が穏やかであることの尊さ」に心を動かされ、この曲を慈しみと希望を込めて書き上げました。

日々の忙しさの中で忘れてしまいがちな慈しみの気持ちを思い出させてくれる作品です。

- 演奏形態: 吹奏楽小編成(20 – 26パート)

- グレード: 3+

- 演奏時間: 6分17秒

- 出版: フォスターミュージック(FML-0187)

- 発売日: 2017/02/22

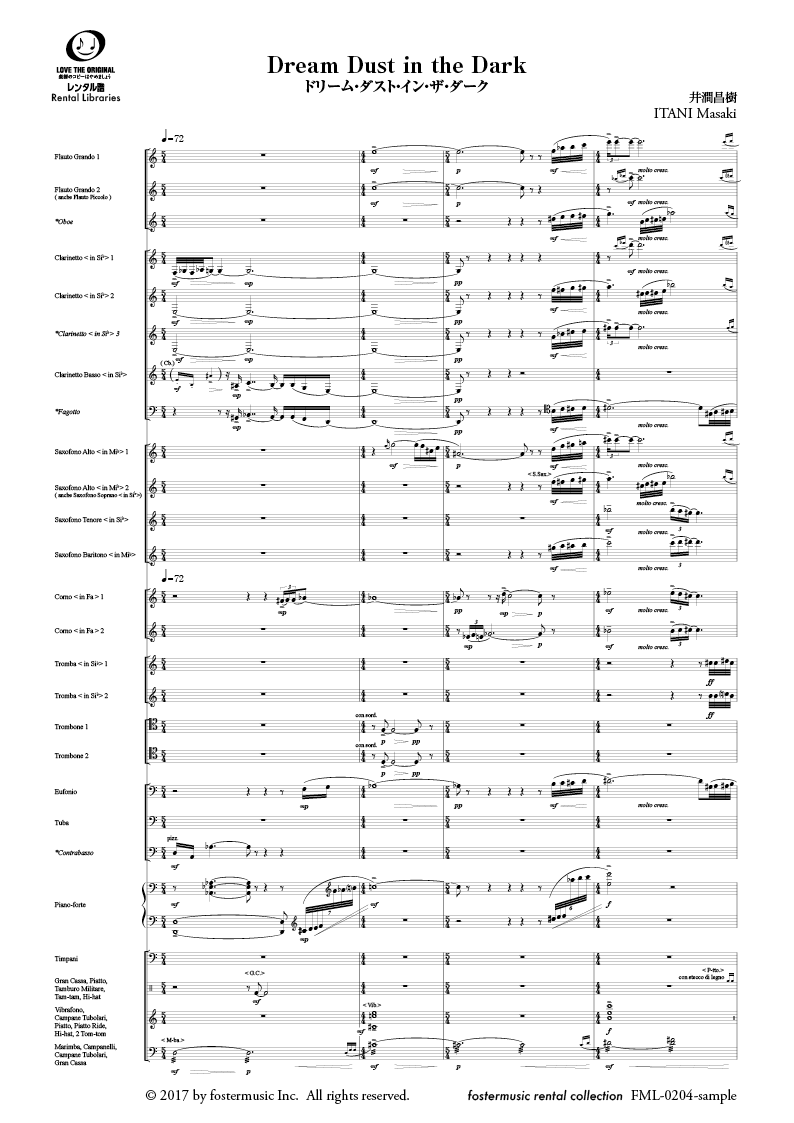

ドリーム・ダスト・イン・ザ・ダーク[小編成]

煌びやかな東京の夜景。上空から見下ろすその光の粒は、美しさと同時に、人間の欲望そのものにさえ感じられる―

この曲は、都市の闇の中に紛れ込んだ“夢の残骸”を静かに見つめるような作品です。タイトルにある “in the dark” は「暗闇の中」ではなく、「人知れず」「誰にも知られないままに」という意味。夢とは本来、誰にも知られることなく破れることのほうが多いのかもしれません。その大小さまざまな夢のかけらを、拾い集めるでもなく、弔うでもなく、ただ黙って眺める。

現代的で洗練された響きのなかに、誰しもの心の奥に眠る「もう叶わない夢」の記憶をそっと呼び覚ましてくれるような作品と言えるでしょう。静かに、しかし確かに余韻を残す詩のような一曲です。

- 演奏形態: 吹奏楽小編成(22 – 26パート)

- グレード: 4+

- 演奏時間: 7分18秒

- 出版: フォスターミュージック(FML-0204)

- 発売日: 2017/10/13

アンサンブル作品

四季の奏鳴[トランペット8重奏]

その名の通り「四季」を主題とし、加えてそれぞれに「四大元素(風・土・水・火)」を重ねて構成された、全4楽章のソナタ形式作品です。全曲はattacca(アタッカ)で連続して演奏され、まるで季節の移ろいそのもののように、時間の流れの中に組み込まれていきます。

各楽章の長さは、作曲者自身が感じる季節の“体感的時間”の比率に基づいており、「夏:秋:冬:春 = 4:2:5:1」というユニークな配分も特徴です。

編成は極めて珍しい“トランペット8重奏”。3〜8番奏者にはフリューゲルホルンの持ち替えも指定されており、季節の移ろいの中にある感情の波、そして生命の儚さと強さ、トランペットという楽器の可能性を、詩的かつドラマティックに引き出す一作です。

- 演奏形態: トランペット8重奏(Trp. 1/Trp. 2/Trp. 3/Trp. 4/Trp. 5/Trp. 6/Trp. 7/Trp. 8)

- グレード: 5

- 演奏時間: 14分30秒

- 出版: フォスターミュージック(FME-0070)

- 発売日: 2010/07/21

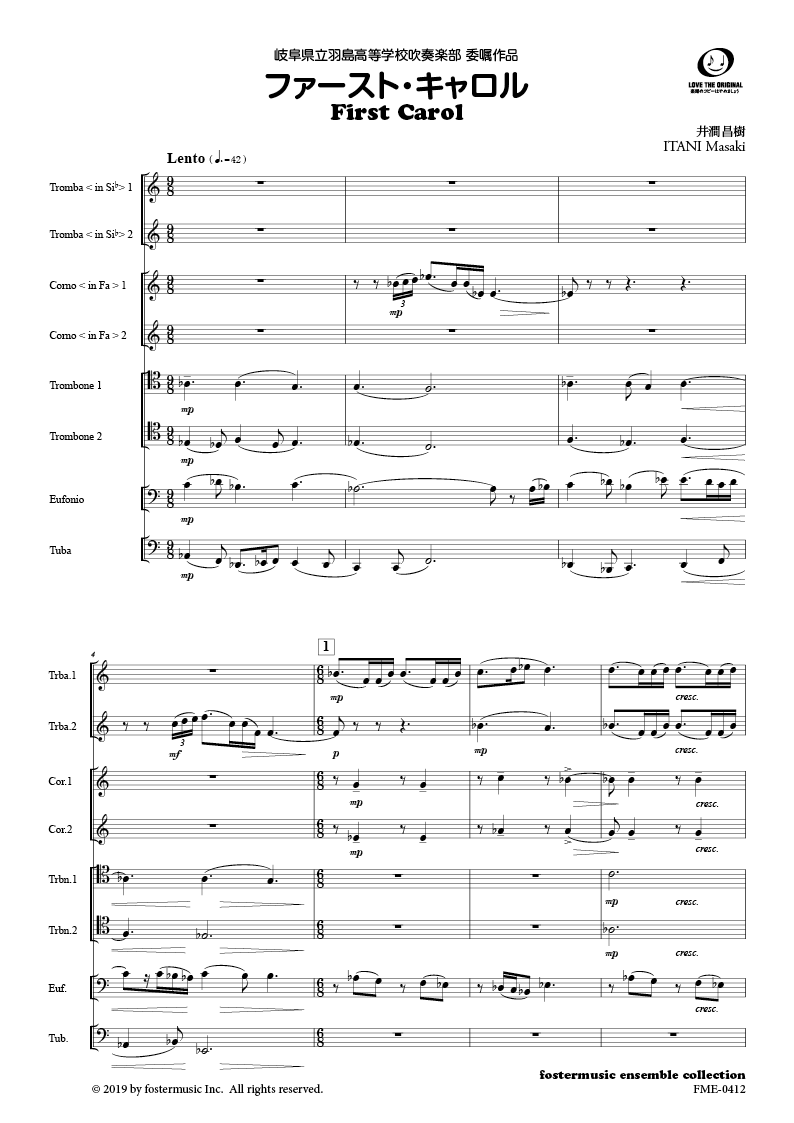

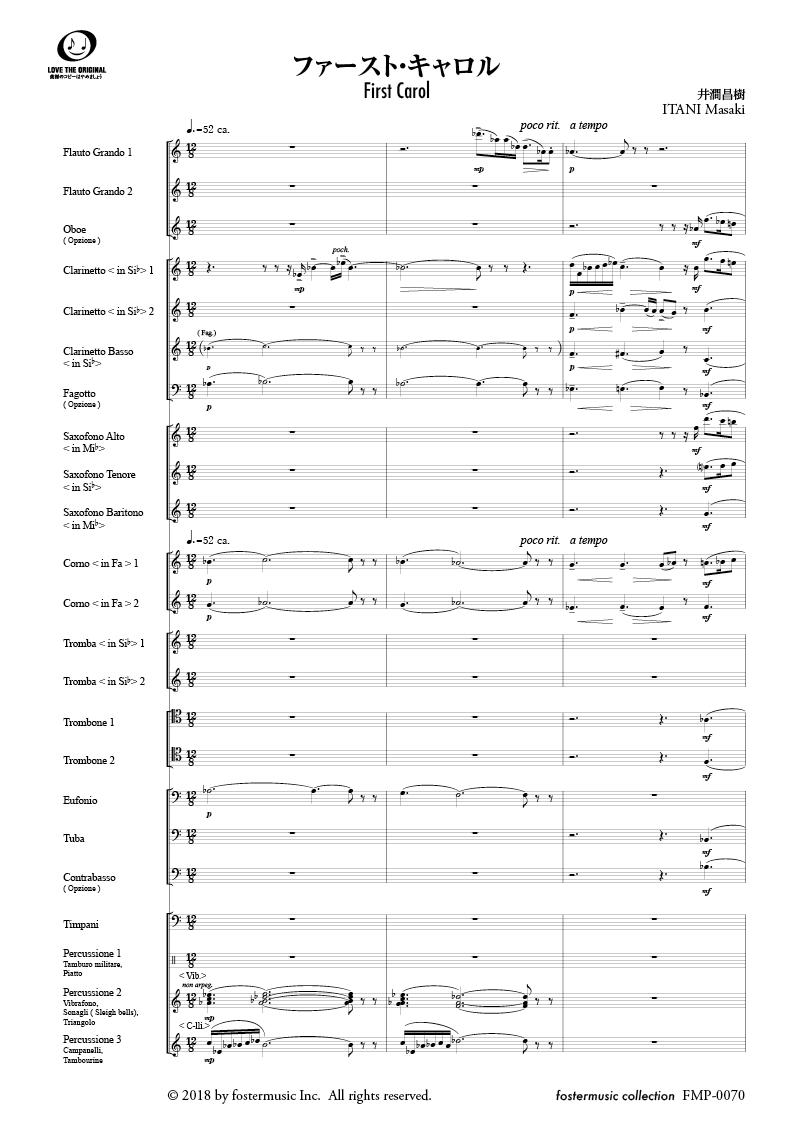

ファースト・キャロル[金管8重奏][吹奏楽小編成]

岐阜県立羽島高等学校吹奏楽部委嘱作品

「一年に一度、必ずやってくる特別な日」それはたとえば、クリスマスのような日。街が少しずつ華やぎ、空気に期待が混じる季節。誰かとの記憶やぬくもりを重ねること、それ自体が“生きる”ということなのだと、この曲はそっと語りかけてくれます。今年も、来年も、そしてその先もやってくる「その日」は、同じように見えて、いつも違う。昨日の自分と今日の自分が別人であるように、「時」もまた、私たちにとっていつだって“初めての瞬間”なのです。

《ファースト・キャロル》は、そんな時間の流れと、一瞬一瞬のいとおしさを音にした作品。やさしく温かな「キャロル(聖歌)」の雰囲気を纏っています。懐かしくも新しい、不思議な感情を呼び起こすこの曲は、聴く人の心に、ひとつひとつの“今”を大切にしたくなる静かな灯をともしてくれるでしょう。吹奏楽版も好評発売中。

- 演奏形態: 金管8重奏(Trp. 1/Trp. 2/Hr. 1/Hr. 2/Trb. 1/Trb. 2/Eup./Tuba )

- グレード: 3+

- 演奏時間: 5分0秒

- 出版: フォスターミュージック(FME-0412)

- 発売日: 2019/02/06

- 演奏形態: 吹奏楽小編成(20 – 23パート)

- グレード: 3+

- 演奏時間: 6分1秒

- 出版: フォスターミュージック(FMP-0070)

- 発売日: 2019/01/23

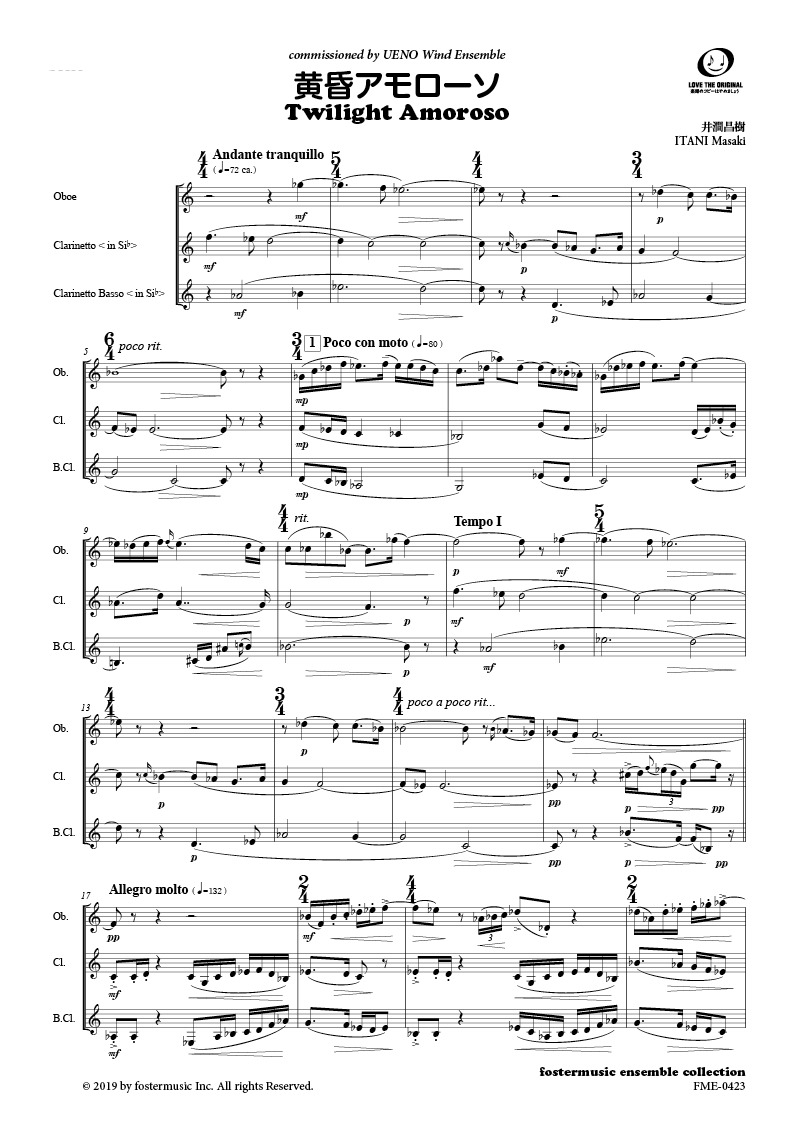

黄昏アモローソ[木管3重奏][吹奏楽小編成]

ふとした瞬間に感じる「明日は来ないかもしれない」という不安――それは歳を重ね、自分の人生と静かに向き合う時間が増えたからこそ訪れる感情なのかもしれない、と井澗氏は語ります。

《黄昏アモローソ》は、そうした人生の夕暮れ時に差し込む一筋の愛と光をテーマにした作品です。タイトルの“アモローソ(amoroso)”は音楽用語で「愛情を込めて」の意味。黄昏の空のように、どこか哀しくて、それでいて優しい響きが全体を包み込んでいます。

後述する木管四重奏曲《夜明け前のアンプロンプチュ》と対になる存在として構想されたもので、対にして演奏することで、時間の円環や対話性を表現することも可能でしょう。

黄昏は、終わりではなく、この瞬間を「愛を持って生きる」ための始まり。静かに心に寄り添い、深く沁み入るような一曲です。

- 演奏形態: 木管3重奏(Ob./Bb Cl./Bs.Cl. or Bsn. )

- グレード: 4

- 演奏時間: 5分0秒

- 出版: フォスターミュージック(FME-0423)

- 発売日: 2019/07/11

- 演奏形態: 吹奏楽小編成(20 – 23パート)

- グレード: 4

- 演奏時間: 7分36秒

- 出版: フォスターミュージック(FML-0259)

- 発売日: 2019/10/10

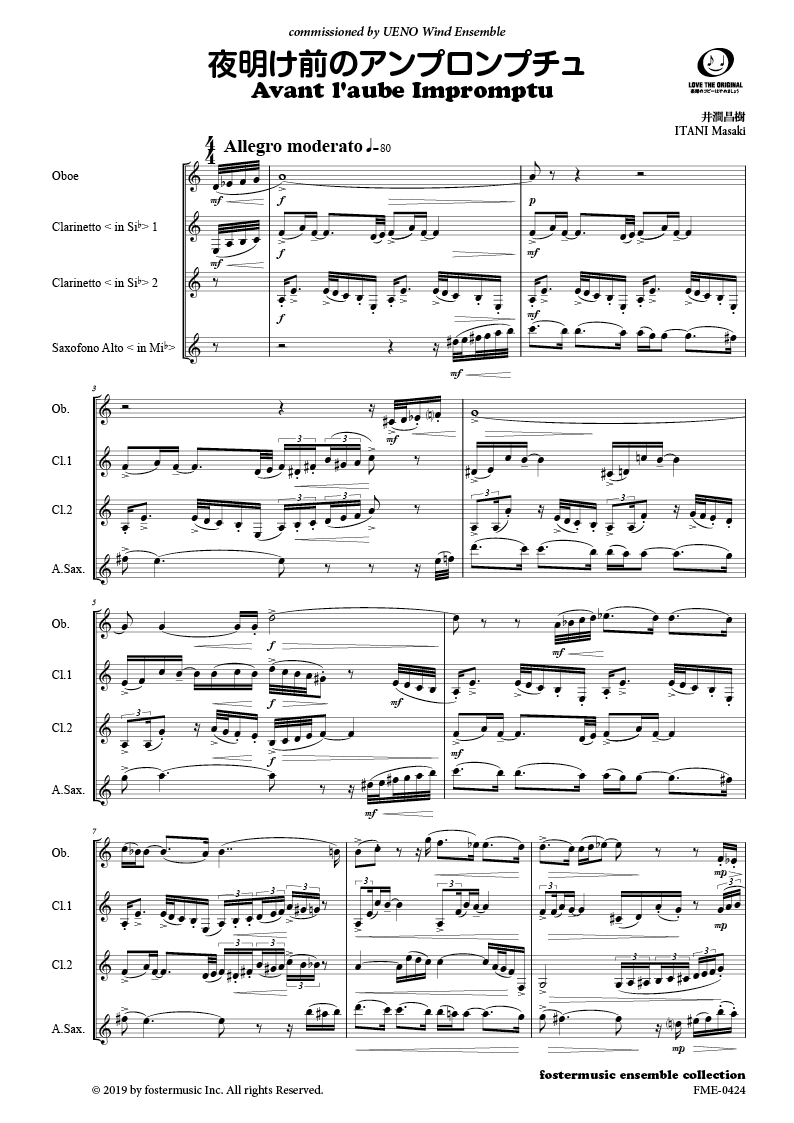

夜明け前のアンプロンプチュ[木管4重奏]

“夜明け”とは、何かが始まるときによく使われる言葉ですが、その直前――“夜明け前”にあるのは、熱狂ではなく、もっと静かで端正な時間。井澗氏はこの作品について、「音量や熱量が静かという意味ではなく、“端正さ”のような静けさを描きたかった」と語っています。

《夜明け前のアンプロンプチュ》は、そんな始まりの“手前”にある静かな感情のうねりを描いた作品。夜明け前の澄んだ空気のように、気づかぬうちに訪れ、淡く繊細ながらも、内に秘めた生命力を感じさせる1曲です。

- 演奏形態: 木管4重奏(Ob./Bb Cl. 1/Bb Cl. 2 /A.sax. )

- グレード: 4

- 演奏時間: 5分0秒

- 出版: フォスターミュージック(FME-0424)

- 発売日: 2019/07/11

ペンデュラム[サクソフォン4重奏]

ペンデュラムとは「振り子」の意味。日々何も変わらないのに、未来の影に怯えてしまう気持ちと、いつ時が止まってもよいと思える安らぎへの憧れ、そんな揺れ動く心を振り子に例えて表現された1曲です。

井澗氏は、日々「今が最良とは思えないのに、なぜ“時が止まってほしい”と願ってしまうのか」を自問します。それは、根源的な「執着」や「恐れ」が自らの内に潜んでおり、それが影のように思考にまとわりつくからだと。

「時が止まってほしい」のではなく、「いつ止まっても悔いのないように」そんな佇まいへの憧れとともに、この作品は書かれました。ヴィーヴ!サクソフォン・クヮルテット2024年委嘱作品。

- 演奏形態: サクソフォン4重奏(S.sax./A.sax./T.sax./B.sax. )

- グレード: 5

- 演奏時間: 6分50秒

- 出版: フォスターミュージック(FME-0599)

- 発売日: 2024/11/28

井澗昌樹 編曲作品集

【まとめ】ありのままを音楽に内包させた 井澗昌樹作品

「井澗昌樹(いたに・まさき)」という名前を初見で正しく読める人は、そう多くないかもしれません。読めそうで読めない、また見間違われやすい漢字の印象は、作品と人柄のあいだにある“ちょっとしたギャップ”ともどこか重なります。不協和音や詩的なモチーフに漂う緊張感の一方で、実際の井澗氏は明るくユーモアに富んだ人柄で、多くの演奏者やファンに愛されています。その対比こそが、井澗作品に惹かれる理由のひとつでしょう。

”禍福はあざなえる縄のごとし”、物事には一つの側面だけでなく、さまざまな視点がある。嬉しいこともあれば、切なさ苦しさ哀しさもある。井澗作品はそうした物事の両面を決して切り離さず、ありのままを音楽に封じ込め、多面的に映し出し、吹奏楽という形で私たちに届けてくれます。清濁を併せ持つ彼のメロディに心を揺さぶられ、多くの人が共鳴しています。

吹奏楽オリジナル曲に加え、クラシック名曲やポップスの編曲にも注目が集まっており、アレンジャーとしての才能もまた、井澗昌樹を語るうえで欠かせません。本人のnoteやX(旧Twitter)でも、作品の背景やユーモラスな一面が垣間見える投稿が発信されています。

ドラマチックで、時に詩的で、どこかに切なさを湛えた井澗作品。まずは興味を持った一曲から、ぜひ耳を傾けてみてください。そこから、吹奏楽の新たな魅力と、音楽の奥深さがきっと広がっていくはずです。

公式サイト https://mashaki.com/

X https://x.com/mashaki0521

note https://note.com/mashaki/

Instagram https://www.instagram.com/masaki_musica/

YouTube https://www.youtube.com/@itanimasaki

吹奏楽を柱とした音楽出版社として2008年に設立いたしました。 「フォスター」という単語には、育てる・育成するといった意味があり、日本の吹奏楽をもっと元気に楽しく発展させていきたいという思いをこめています。みなさまのブラバンコンシェルジュとして、様々な情報を発信していきます。

![吹奏楽の楽曲・楽譜情報マガジン[フォスターミュージック]](https://blog.fostermusic.jp/wp-content/uploads/2020/11/logo.png)

![福田洋介 吹奏楽コンクール自由曲&アンサンブル人気曲[2025年版]](https://blog.fostermusic.jp/wp-content/uploads/2025/04/FukudaYousuke_selection-1024x538.jpg)